黑板报中国(中国风黑板报设计)

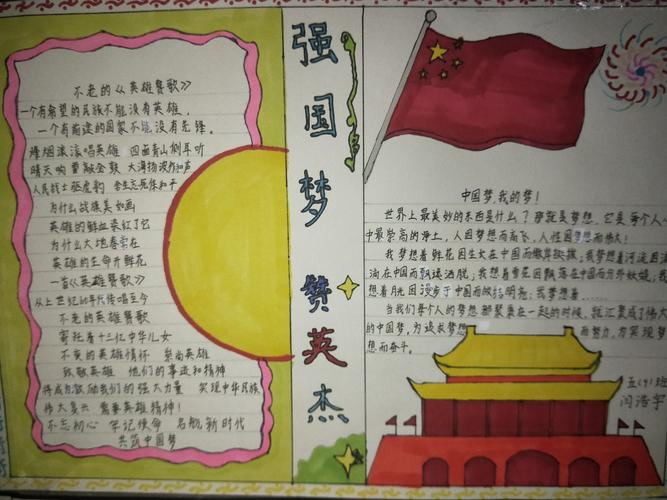

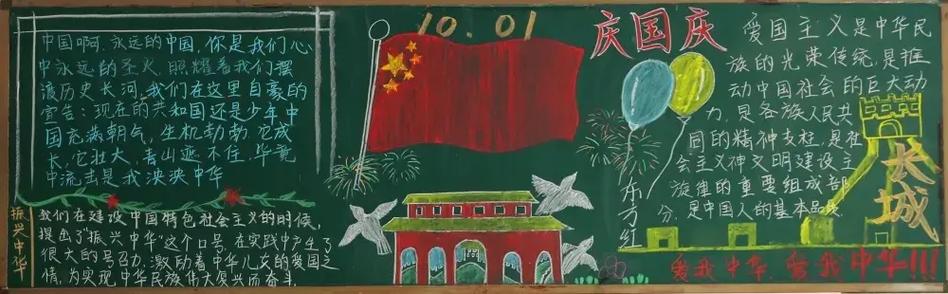

在丰富多彩的艺术世界中,黑板报作为一种独特的文化表达形式,承载着历史记忆与时代精神。当“中国”这一关键词与之相伴时,更是激发了无限创意与深情厚谊,绘制出一幅幅生动而深刻的画卷。黑板报不仅是一种视觉艺术,它还是传递信息、教育大众、凝聚社会力量的重要工具,尤其在中国,它见证了无数个时代的变迁与社会的进步。

文章大纲如下:探讨黑板报在中国的历史渊源及其文化意义;分析黑板报在不同历史时期的角色转变与创新表现;通过具体案例,阐述现代技术如何为传统黑板报注入新活力;展望未来,思考黑板报在数字化时代下的发展前景与挑战。

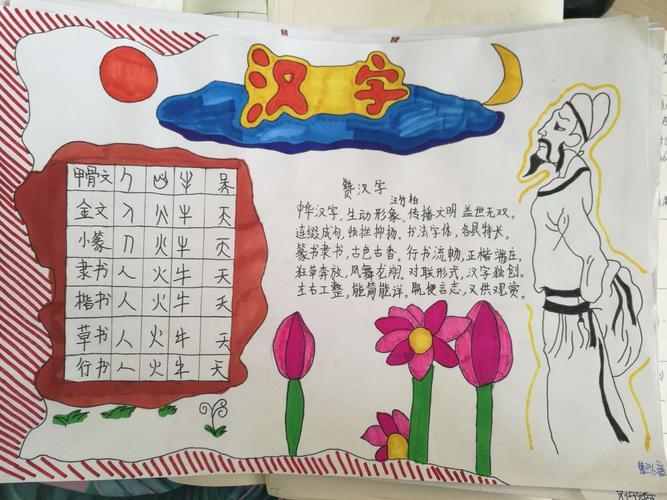

黑板报的历史可追溯至20世纪初的新文化运动时期,当时作为思想启蒙和爱国宣传的载体,它以其直观、便捷的特点迅速普及于学校、工厂及乡村各地。这些手绘或书写的版面,不仅传递新闻时事,更蕴含着浓厚的爱国主义情怀和社会责任感,成为那个时代民众教育不可或缺的一部分。例如,延安时期的墙报运动,就是利用简洁有力的图文并茂形式,宣传革命理念,鼓舞人民斗志。

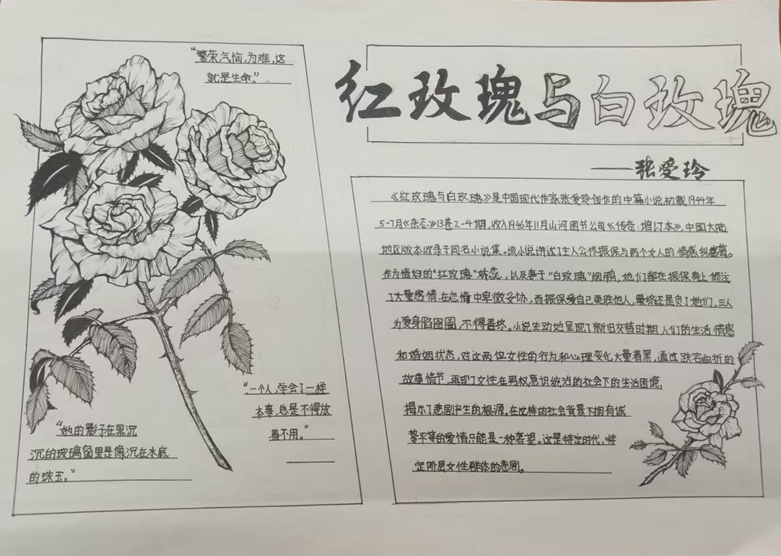

随着时代的发展,黑板报的内容与形式也在不断演变。从最初的政治宣传为主,到后来逐渐融入科普知识、文艺作品乃至日常生活小贴士,其功能日益多元化。特别是在改革开放后,随着信息技术的飞速发展,电子黑板报开始兴起,不仅保留了传统黑板的亲切感,更增添了互动性和时效性。比如,许多学校的班级微信群中就设有电子黑板报,定期更新学习资料和班级动态,促进了师生间的交流与合作。

现代技术的融入让传统黑板报焕发了新生。以AR(增强现实)技术为例,一些公共图书馆和文化展览中,通过手机APP扫描特定的黑板报图案,就能观看动画视频或参与互动游戏,使静态的图像“活”了起来,极大地丰富了观众的体验。此外,数字绘画软件的应用也让黑板报创作更加高效且环保,艺术家们可以在电脑上完成设计后直接打印或在线分享,既节省了材料成本,又拓宽了传播范围。

展望未来,黑板报虽面临着新媒体的冲击,但其独特的人文魅力和社区连接作用依然不可替代。一方面,它可以作为线下活动与线上平台的结合点,比如组织社区居民共同创作实体黑板报,同时在网上展示过程和成果,形成线上线下的良性循环。另一方面,随着环保意识的提升,使用可循环材料和绿色打印技术的黑板报将成为趋势。更重要的是,黑板报作为一种教育手段,应继续承担起传承文化、启迪智慧的使命,不断创新内容和形式,使之成为连接过去与未来、传统与现代的文化桥梁。

黑板报作为中国文化的一部分,经历了时间的洗礼和技术的革新,依旧展现出顽强的生命力和广泛的适用性。它不仅是历史的见证者,也是未来的开拓者,持续以各种形态活跃在我们的生活中,讲述着属于这个时代的独特故事。

本文系作者个人观点,不代表本站立场,转载请注明出处!